華佗五禽戯は中国安徽省において無形文化遺産に登録されています。

華佗五禽戯とはWhat's Wuqinxi

華佗五禽戯は中国で生まれてから1800年以上の歴史を刻み、体育養生と中医学養生のお互いの良い部分を取り入れたものです。非常に大きな医療価値があり、体育史上および養生文化史上においての一大成果と言えるものでしょう。

華佗五禽戯の8大特色

- 1.中国の国家的無形文化遺産であること。

- 2.三国志時代からの1800年の伝統があり、58代まで受け継がれていること。

- 3.神医華佗が創案した養生体操であること。

- 4.東洋医学(中医学)の理論や考え方に基づいていること。

- 5.野生動物という超人的な身体動作を模倣し強化を図るものであること。

- 6.動物動作の主要なものが殆ど収まっていること。

- 7.脱人間的な、精神性を有する体操であること。

- 8.特に、子ども達にとって、変化に富み、面白楽しい体操であること。

華佗とは

華佗は中国後漢末期の薬学・鍼灸に秀でた医師であり、「五禽戯」の創編者と言われており、現在の安徽省亳州市の出身です。世界で最初に麻酔をも発明したといわれており、麻酔薬を使って腹部切開手術を行ったといわれています。そのため、人々から「神医」と呼ばれました。三国志で有名な曹操の典医となり、頭痛や眩暈の治療をおこなっていました。

亳州市について

亳州市は中国の安徽省北西部に位置しており、三国志で有名な曹操の出身地です。漢方薬の原料になる薬草が有名で中国でも最大級の薬草市場があります。また、お酒の名産地としても有名です。

薬草の栽培が盛んということもあり、長寿の方が多く、左の写真のように百歳以上の長寿者一覧も掲示板に掲載されています。

華佗の出身地でもあり、市内の至る所に華佗由来の史跡が点在し、華佗の居住庭園も市内の観光名所の一つとなっています。

由緒ある奈良のような風情のある街並みです。市内には華佗像もありました。

気功とは

「呼吸法を使った体操で、身体の気の流れを良くして、自己治癒力を高めるために鍛錬する健康法」と言えるでしょう。

五禽戯とは

五禽戯は神医と呼ばれた華佗が民間に伝わっていた導引術の基礎の上に、中医学の基礎理論である陰陽、五行、臓象、経絡、気血津液の原理を取り入れて、虎・鹿・熊・猿・鳥の5種類の動物の動きをヒントにして創作した養生医療功法です。

参考動画

中国本部の董老師及び周老師の五禽戯表演の動画です。

参考動画

撮影:KUNG FU IS FUN

中国における五禽戯

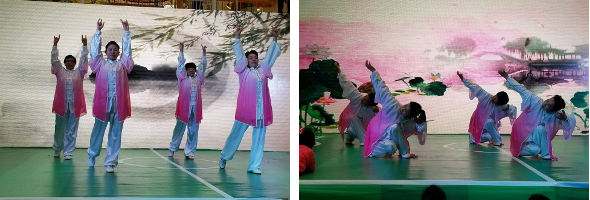

2018年3月22日に安徽省亳州市にて万人五禽戯として、1万人による集団表演などが盛大に開催されました。五禽戯は中国では多くの方に普及しており、日本国内においては日本華佗五禽戯気功協会が普及活動を行っています。

(出典:横浜武術院blog)

イベント会場では華佗五禽戯26式の表演も行われて多くの観客が集まりました。

五禽戯の種類と動作名称

華佗五禽戯には、次の4つの功法があります「簡易13式(定位置)、簡易13式(活歩)、華佗五禽戯26式、華佗五禽戯54式」。まず、初心者は13式から、始めてみましょう!!

簡易13式の動作名称(定位置と活歩に共通の中国語)に日本語の漢字を当てはめて、動作からくるイメージを私(石村)なりに描いてみました。楽しく演じる為のものです。是非、参考になさって下さい。そして、皆様も、自分なりのイメージを描いたり膨らませたりしながら動物達の身になって演じてみてはいかがでしょうか。

簡易華佗五禽戯動作名称(※名称は中国語の漢字に日本語漢字を当てはめたもの)

| 動物の名称 | 全体のイメージ | 動作名称 | 動作のイメージ |

| 予備勢 | |||

虎戯  |

虎の勇猛果敢な気力・気迫に満ちた姿をイメージする。 | 坐洞運爪 | 獲物を取るため爪を磨いている。 |

| 虎伏山洞 | 虎、山洞に潜んで休んでいる、又は、獲物を探している。 | ||

| (調息) | |||

鹿戯

|

鹿が草原を伸び伸びと駆け回るしなやかな姿をイメージする。 | 梅鹿伸腰 | 梅鹿、足腰を伸ばして疾走する。 |

| 転首運尾 | 首を回して尻尾を振り餌を探す。 | ||

| (調息) | |||

熊戯

|

熊がのっしのっしと森の中を這うように歩く姿をイメージする。 | 黒熊探爪 | 黒熊、獲物を探しまわる。 |

| 重熊揺身 | 鈍重な熊、身体を揺らして歩く。 | ||

| (調息) | |||

猿戯

|

猿が餌を素早くゲットして喜び、飛び跳ね回る姿をイメージする。 | 白猿歓跳 | 白猿、餌を素早く摘まんで喜び飛び跳ねる。 |

| 白猿転身 | 白猿、身をかわして跳ね回る。 | ||

| (調息) | |||

鳥戯

|

白鶴が優雅に飛び立ち大空を舞い旋回する姿をイメージする。 | 飛鶴展翅 | 鶴、羽根を展ばして空を飛ぶ。 |

| 群鶴浄身 | 鶴の群れ、水浴びして身を清める。 | ||

| 白鶴飛翔 | 白鶴、空を旋回する。 | ||

| (引気帰原) | |||

| 収勢 | |||

各戯の間に調息調心を行います。最後は、大気を導引して自然との調和を図ります。予備勢と収勢を合わせて13式となります。

五禽戯の基本動作(手型)

初心者の方々には「体験コーナー」で「五禽戯は動物動作のオンパレードである」と ご案内しましたが、その中で、基本的な手型と歩型について主なものを説明します。

| 虎の爪 | ||

|

|

引っ掻くような形をつくります。手のひらを張り、全部の指の関節を折り曲げます。 |

| 鹿の角 | ||

|

人差し指と中指を折り曲げ、手のひら中央に付けます。 | |

| 熊の手 | ||

|

|

五本の指を自然に伸ばして開き、手心を内に含むように指先を少し曲げます。 |

| 猿の摘む手 | ||

|

親指に4本の指を集めます。伸ばした腕を引き寄せ曲げます。 | |

| 鳥の羽 | ||

|

|

五本の指を真っ直ぐに伸ばし、中指と薬指を少し下方へ、、親指、人差し指、小指を少し持ち上げます。 |

五禽戯の基本動作(足型)

|

|

|

|

|

| 虚歩 | 弓歩 | 丁歩 | 后挙腿平衡 | 堤膝平衡 |

(足型の名称は、健身気功・五禽戯/国家体育総局健身気功管理センター編ー北京:人民体育出版社 2008健身気功新功法系列挂図)に基づいています。)

五禽戯の教材

日本華佗五禽戯気功協会では本場中国で使用されている教材と同じものを使用しています。また、教材の中では、亳州市の代表団が来日(京都府京丹後市主催の第8回健康大長寿さとづくりフォーラムに参加)した時の模様、および亳州市での研修についても記載されていて、日本華佗五禽戯倶楽部の成澤老師も教材の中で紹介されています。

華佗五禽戯の中国伝統医学的功能について

中国伝統医学(以下、中医学と称します)は、人間(人体)を精神と身体が一体化したものとして捉えており、分けて考えてはいないのです。しかも、その捉え方は複合的であり、様々な学説や理論、解釈から成り立っています。その主なものは、陰陽学説、五行学説、精気学説、精気神学説、経絡学説、臓腑学説等です。

陰陽学説では、宇宙に存在する万物はすべて陰と陽に分化し、対立、依存、調和、消長、 転化、統一を繰り返し、発展していくものであると考えています。 例えば、自然界では、陽は、天、日、昼、夏、対応する陰は、地、月、夜、冬が挙げられます。動物の身体(人体を含む)では、陽は、男、雄、上半身、背、腑、精神、皮毛、気、対応する陰は、女、雌、下半身、腹、臓、肉体、骨肉、血などです。

五行学説では、自然界の現象には樹木 火熱、土地、鉱物、水液が存在するため、木、火、土、金、水の五つの要素から出来ているとし、それぞれの要素に属性を持たせています。 つまり、人間の身体に対しても、これを「天人合一」という観点から小宇宙とみなして5つの臓腑を当てはめています。

| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |

| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |

| 五腑 | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 |

| 五竅 | 目 | 舌 | 口 | 鼻 | 耳 |

| 五主 | 筋 | 血脈 | 肌肉 | 皮 | 骨 |

| 五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 鹹 |

木の特性:伸張、穏和、曲直

火の特性:燃焼、温熱、光熱

土の特性:受容 変化、収穫

金の特性:清潔、冷温、収斂

水の特性:湿潤、降下、寒湿

これらの特性をそれぞれの内臓の働きに重ね合わせているのです。 この5行の法則には循環的な相生(お互いに協調依存する)関係と相剋(お互いに制御・阻止し合う)関係があるとされています。

相生関係:木は火を生み、火は土を生み、土は金を生み、金は水を生み、水は木を生む

相剋関係:木は土を剋し、土は水を剋し、水は火を剋し、火は金を剋し、金は木を剋す

これらの相互関係の調和やバランスが崩れた時に病が生じるとされるのです。

精気学説では、宇宙の万物に気という基本物質が存在していると説いていますし、 精気神学説では、人間の体の中にも気が存在し、絶えず流通していると説いています。 そして、陰と陽という女と男の交わりを通して、人間が生まれるとしています。

ところで、気とは、何でしょうか? 我々人間が行動を起こす際に、精神と身体を動かそうとする根元的なエネルギーと云えるでしょう。やる気がなければ、何事も始まらないわけですから。中医学では、人体を構成する根元的物質、生命のエネルギーとして、気・血・水(津液)の重要性を説いていますが、その中でも、血液や津液を調節する気の働きや流れを最も重要視しています。

経絡学説では、人体に流れている気と血が流れていますが、その気と血の通る専用通路 を「経絡」と呼んでいます。 経絡のうち、主流を「経」又は「経脈」、支流を「絡」又は「絡脈」と呼びます。 人体には、主要な14の経脈があるとされており、その中、12経は特定の臓器と繋がりが深いもの、後の2経(体幹部)は12経を補助し、気血の流れを良くする働きを持っています。

下の図は、針灸系での配当となりますが、臓腑が表裏一体となって、気の流れと関わっている様を示したものです。体内で、陽経は外側を、陰経はその内側を通ってそれぞれの臓腑に連なっているのです。

(出典:上3図は東京療術学院テキストから)

経絡は流れる一定の方向があります。(直立し両手を上に挙げた姿勢を想定しましょう。)「陰経は下から上へ」「陽経は上から下へ」流れます。

三陰三陽について:人間も動物の一種ですから、四つん這いを想定したものです。背部に一番日が当たるのが「太陽」、一番日が当たらないのが腹部で「太陰」。午後の日差しの強い時間帯の明るさ、反対は夜中となるのでしょう。「陽明」は正午、「少陽」は日の出、「厥陰」は明け方「少陰」は夕方の明るさといえるでしょう。

次の経絡図は、気血が身体の中を流れている通路を示していますので、どのような運動や体操をしてどの部分の手足や身体を動かせば、どの臓器に刺激を与えて活性化に繋がるのか、が分かり易くなっていると思います。

そして、華佗五禽戯体操を行った場合には、どの動物の体操がどの経脈や臓器に功能に働くのか理解して頂くため動物名を配当しました。なお、五つの動物の動作が共通して全身の功能に働く経絡については、特定の動物名を付記していません。

なお、研究者による解釈や五禽戯の種類、流派や行う式によって、動物の配当が異なる事があります。例えば、腎に鹿戯、肺に虎戯を配当する場合等がありますのでご理解頂きたいと思います。

華佗五禽戯の五つの動物の動作における効用

-

虎戯における気の流れと臓腑の主な働き(点はツボ名)

足の少陰腎経(しょういんじんけい)水分代謝の調整。生殖・発育・成長に関わる。

足の太陽膀胱経(たいようぼうこうけい)尿を貯え、排出する。

-

鹿戯における気の流れと主な働き(点はツボ名)

足の厥陰肝経(けついんかんけい)気血の流れを全身に巡らす。自律神経を調節。

足の少陽胆経(しょうようたんけい)胆汁を貯え、放出。判断・決断力を養う。

-

熊戯における気の流れと主な働き(点はツボ名)

足の太陰脾経(たいいんひけい)消化吸収。血流の管理。

足の陽明胃経(ようめいいけい)飲食物の消化。小腸に送る。

-

猿戯における気の流れと主な働き(点はツボ名)

手の少陰心経(しょういんしんけい)血を全身に送る。精神活動を担う。

手の太陽小腸経(たいようしょうちょうけい)飲食物を栄養素と老廃物に分ける。

-

鳥戯における気の流れと主な働き(点はツボ名)

※上記出典元の画像の中央下段の見出しに「手太陽小腸径」と記載されていますが、正しくは「手陽明大腸径」です。

手の太陰肺経(たいいんはいけい)呼吸の調整。気や水分の流れを調節。

手の陽明大腸経(ようめいだいちょうけい)老廃物を水分吸収後、大便とする。

-

経絡学説では、六臓六腑(鍼灸系で配当)を採り入れております。以下の4経には、五禽戯を行えば、身体全体に、特に、上半身全体に有効に働くので、特定の動物戯名を配当しておりません。

手の厥陰心包経(けついんしんぽうけい)心の外側を包む膜。心の調節や防衛を行う。

手の少陽三焦経(しょうようさんしょうけい)体中の3つの熱源と水液運行の円滑化。

督脈(とくみゃく)陽経の中心として、脳や脊髄、大腸、小腸、膀胱などの調整を行う。

任脈(にんみゃく)陰経の中心として、妊娠、胃腸、心肺、顔面などの調整を行う。

注)脾は中医学では主に消化吸収を司るとされ、気や血を生み出す源とも言われており、食欲にも影響があります。解釈が西洋医学と異なります。臓器については、中医学では精 神的作用や各腑、各部位、色、季節、方角に関係してくるものと考えるところから、狭い範疇にとらわれないという考え方で、「臓」を付記していないのです。

(経路図の出典:「伝統華佗五禽戯」周金鐘編著 人民体育出版社より)

「健身気功・五禽戯」功法の特徴

- 動物たちのユーモア溢れる楽しいしぐさを採り入れている。

- 古典に改良と工夫を加え、学びやすいように工夫している。

- 動きを左右対称にして、バランスの配慮をしている。

- 腰を軸に、肢体をストレッチしたり捻じったりなどして、すべての筋肉や各関節を動かす。

- 心と体と呼吸の調和・統合を目指している

- 功法は五つの動物から各々二式づつ取り入れている。

「五禽戯集体」

「華佗五禽戯26式」

伝統華佗五禽戯(古典)について

古典は54式が本流ですが、第57代傳人董文?老師が近年、2種類の簡化13式(即ち、定位置式と活歩式)を考案し創作されましたので、学びやすくなりました。現代版と比較して、動物の動作がよりリアルに表現されています。54式は全部演じるのに12分程かかりますが、13式は4分半程で終わります。効能については、健身気功・五禽戯とさほど変わりませんので前述の表を参考にして下さい。研究者によっては、虎戯に肝臓や肺、鳥戯に腎や肝を配当し効能を説いていますが、それもまた然りです。東洋医学では、運動が身体に与える効果について臓腑器を一つ一つ切り離して厳密に配当し考察することは望ましくないとしています。

伝統華佗五禽戯54式の中の虎戯の動画

伝統華佗五禽戯13式(港北公会堂にて演武、五禽戯の古典で簡略式)の動画

〇 五禽戯体操で心身鍛錬 〇

![]() 虎の勇猛気力迫力

虎の勇猛気力迫力

![]() 鹿の穏やかさしなやかさ

鹿の穏やかさしなやかさ

![]() 熊の鈍重爆発力

熊の鈍重爆発力

![]() 猿の軽妙俊敏さ

猿の軽妙俊敏さ

![]() 鶴の飛翔優雅さ

鶴の飛翔優雅さ

こんな体操見たことない!!動物動作の数々

<指・手・腕・肩を強化する動作>

引っ掻く、空拳にする、指を折り曲げる、摘まむ、引っ張る、羽ばたく、たたく、さする等々。

<指・足・脚・腰を強化する動作>

屈伸する、交差する、またがる、踏み込む、後ろに蹴る、スキップする、つま先で回る、横っ飛びする等々。

<身体を強化柔軟にする動作>

収縮する、上下左右に揺らす、折りたたむ、ゆする、ひねる、回転する 反る、身震いする。

左右対称にして、身体中のすべての関節、筋肉、骨を動かします。

①心平気和

②以心行気

③以気運身

④心身統一

⑤邪気排徐

「華佗五禽戯」は長寿を目指す鳥獣体操なのです。